广东人为什么讨厌客家人1854年广东土客大械斗伤亡超百万人无数客家人被迫离开

广东人对清朝政府逐渐不满的历史背景,有着多个因素。首先,可以追溯到清朝顺治年间的迁海令。这一政策的目的是防止沿海的百姓与抗清势力联系,因此下令将从山东到广东沿海的所有居民迁移至内地五十里之外,并禁止商民私自出海。这一举措导致了大规模的民众伤亡,人民的生活受到了极大的压迫和影响,社会矛盾日益加剧。

紧接着,清朝政府通过挑拨离间的手段,进一步激化了广东两个主要民系之间的矛盾——广府土家人与客家人。历史上,客家人由于迁徙到广东后与当地居民文化、语言、风俗存在差异,导致了长期的排斥和冲突。客家人原本并非珠三角的本地居民,他们迁移到广州府、肇庆府、惠州府等地时,逐渐形成了一个与当地广府土家人不同的群体。虽然客家人之间语言、风俗相近,彼此认同感强,但与土家人的差异,使得双方的矛盾不断积累。

广府土家人常常对客家人的语言和风俗嗤之以鼻,认为客家人的语言古怪、葬俗异样,且与他们的生活方式存在很大冲突。特别是客家人未与当地土人协商就直接开垦山区,导致双方争夺水源和土地,使得本已紧张的关系更加激化。对于传统的农业社会来说,土地是生死攸关的问题,这种争夺成为日后冲突的根源。

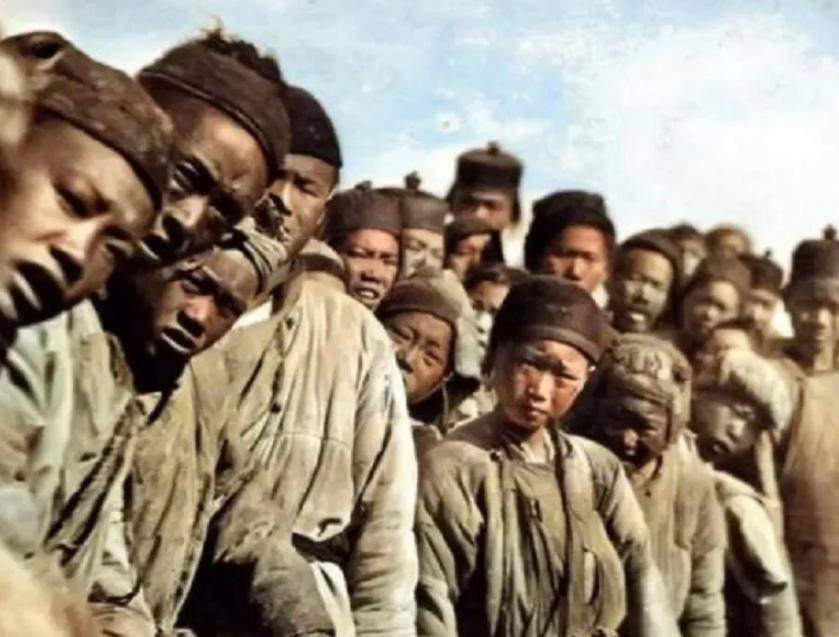

这一切的背景下,土客之间的冲突逐步升级,最终导致了大规模的械斗。最初,这场冲突发生在粤中西部的鹤山,并迅速蔓延至开平、恩平、江门等地,波及的县区和人口极为广泛。客家人与广府土家人在这一过程中互相残杀,数百万人的生命在这场冲突中丧失。其规模与后果,几乎在中国历史上无与伦比。遗憾的是,这场冲突由于当时的政府忽视和不重视,再加上历史上其他重大事件的干扰,如太平天国运动和战争,使得这场冲突被历史遗忘。

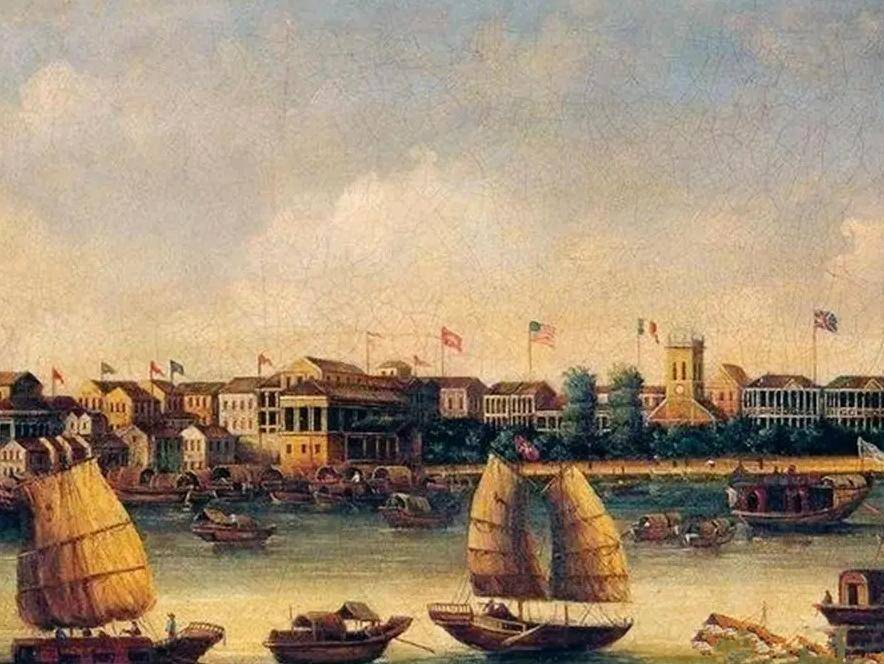

然而,这一切背后的原因更加复杂。清朝在战争后,广东成为了一个泛滥的地区,清政府内外压力巨大。林则徐为禁烟而采取了极端手段,爆发了战争,导致香港脱离广东并成为英国的殖民地。这一系列事件激起了广东人民的强烈愤怒和反抗,其中就包括了客家人——洪秀全。在广东的反清浪潮中,洪秀全建立了太平天国,并发动了许多反清起义。洪秀全的支持者,尤其是客家人,开始参与大规模的反抗活动,力图推翻满清统治。

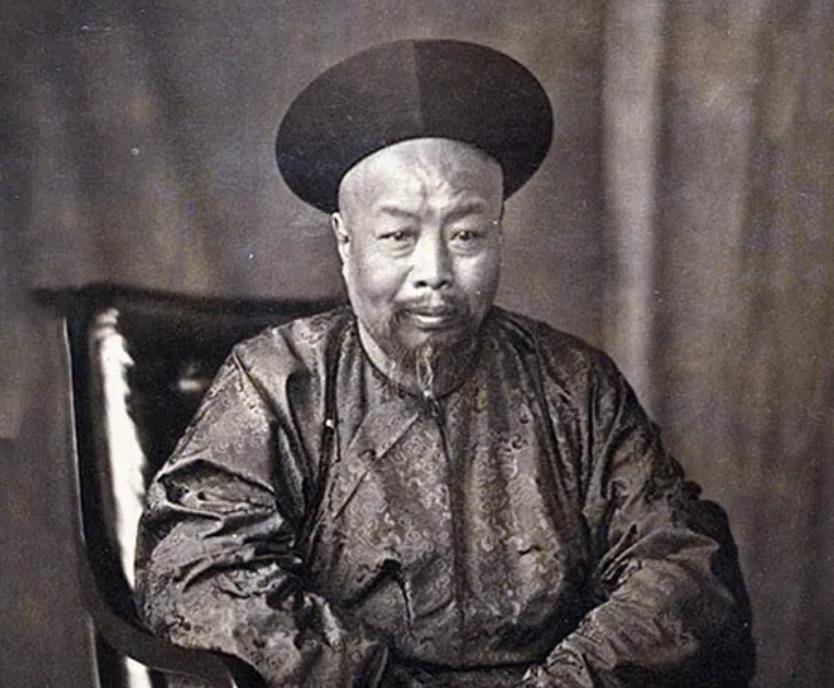

在洪门起义爆发后,清朝政府派出了大量兵力进行。两广总督叶名琛带领着一万五千官兵坚守广州,但在两万洪兵的围攻下,广州一度陷入绝境。由于清政府的无力应对,地方政府开始动用土客之间的矛盾来化解危机。由于洪门起义的领导人多为广府人,地方官员开始招募大量的客家人加入反清战斗,这使得原本就积怨已久的土客矛盾愈加复杂。

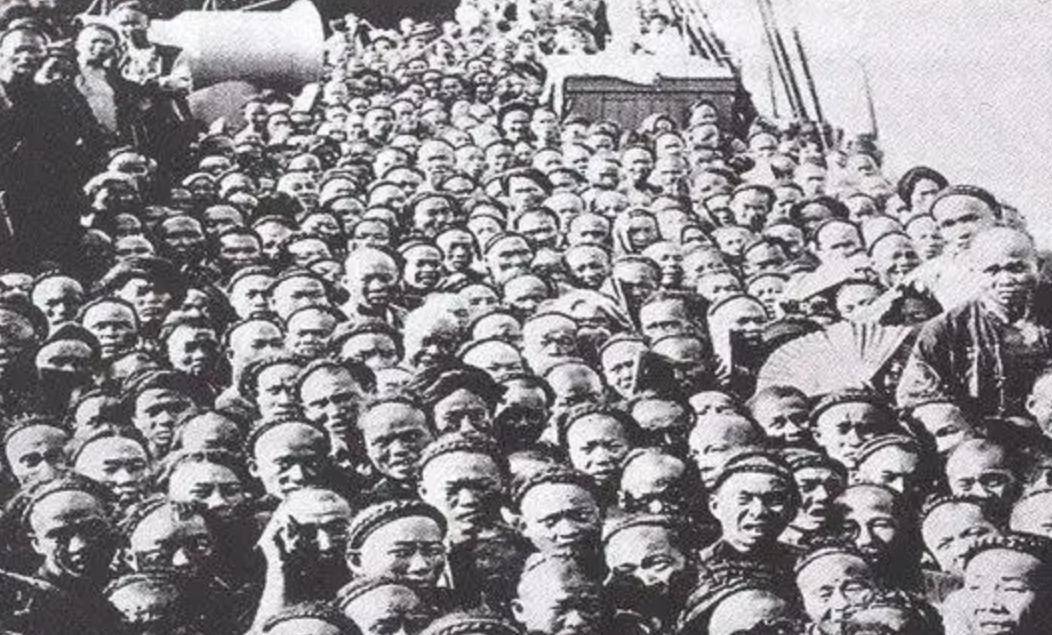

此时,广东的土客冲突进入了白热化阶段。广府人与客家人之间的械斗逐渐升级,惨烈的冲突和互相残杀,导致了巨大的社会动荡和严重的人员伤亡。土客械斗不仅破坏了广东的经济和生产力,还对社会秩序造成了深远的影响。大量的土民和客民甚至被卖到海外成为苦力,形成了历史上极为悲惨的局面。

这场冲突的背后,体现了清朝政府在内忧外患下的无能与失策。尤其是在第二次战争爆发后,官府对内的治理力进一步削弱,而土客之间的冲突也因为战争的蔓延而失去了控制。清朝政府不仅未能有效解决广东的社会矛盾,反而因疏于管理,导致这一地区的动荡局势持续恶化。

直至同治年间,清朝政府才终于有所动作,集中力量进行剿抚调解。但土客冲突在多年的积怨中,双方的仇恨已经深刻,并且充满了复仇情绪。即便政府在一定程度上通过军事手段来进行抚慰,矛盾仍然没有完全得到化解。

总体来说,广东的土客械斗是中国历史中一个特殊且惨痛的历史事件。它不仅是广东地方矛盾的集中体现,也反映了清朝政府在面对内外压力时的极度无能和反应迟缓。这场惨烈的冲突给当地人民带来了无尽的苦难,也让整个国家的统治面临了更加严峻的考验。历史的教训告诉我们,只有民族团结、政府有效治理,国家才能克服内部矛盾,实现长期稳定的发展。